第6回【知っておきたい!住宅ローン控除の基本と賢い活用術】

皆様、こんにちは!

「はじめての不動産売買に 明るく朗らかな未来を」株式会社明朗の千場智樹です。

マイホームの購入は、人生における大きな決断の一つです。

多くの方が住宅ローンを利用されると思いますが、その際にぜひ活用していただきたいのが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」という制度です。

この制度を理解し、適切に活用することで、税負担を軽減し、マイホーム購入の経済的な負担を和らげることができます。

そこで今回は、『知っておきたい!住宅ローン控除の基本と賢い活用術』と題しまして、住宅ローン控除の概要から、適用を受けるための条件、注意すべき点までを詳しく解説していきたいと思います。

目次

住宅ローン控除とは?その基本的な仕組み

まず初めに、住宅ローン控除とは何なのでしょうか?

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入したり、増改築する場合に、一定の要件を満たすことで、毎年の所得税や住民税から一定額が控除される制度です。

簡単に言えば、「住宅ローンを組んだ人が受けられる税金の優遇措置」となります。

この制度の目的は、国民の住居取得を支援し、居住水準の向上を図ることです。

住宅ローンの返済期間は長期にわたることが多いため、その期間にわたって税負担を軽減することで、マイホームを持つことへのハードルを下げ、より多くの人が安心して住まいを持てるように設計されています。

控除額はどのように決まる?

住宅ローン控除の控除額は、以下の要素によって決まります。

住宅ローンの年末残高:その年の12月31日時点での住宅ローンの残高です。

控除率:原則として、年末残高の0.7%です。

控除期間:住宅の種類や契約時期によって異なります。(10年間または13年間)

毎年の控除額は「年末残高 × 控除率」で計算されます。

(例)

年末の住宅ローン残高が3,000万円の場合、年間の控除額は

3,000万円×0.7%=21万円

となります。この21万円が、その年の所得税から控除されることになります。

ただし、この金額がそのまま所得税から控除されるわけではなく、所得税額が上限となります。

所得税で控除しきれなかった金額は、一定の限度額内で住民税から控除されます。

適用を受けるための主な条件

住宅ローン控除の適用を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件は以下の通りです。

①自らが居住する住宅であること

別荘や投資用物件は対象となりません。

②住宅ローンの借入期間が10年以上であること

返済期間が短いローンは対象外です。

③床面積が50平方メートル以上であること

一定の広さがある住宅が対象です。

ただし、新築住宅の場合、令和7年12月31日までの建築確認で、床面積要件を40㎡以上に緩和する措置があります。

(上記措置は、その年の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限られます。)

※住宅ローン控除における「合計所得金額」とは、以下の金額を合計したものです。

事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得

これらの所得金額は、収入金額から必要経費などを差し引いて計算されます。

④合計所得金額が2,000万円以下であること

所得制限が設けられています。居住開始時期によって所得制限の金額が異なる場合があります。

⑤中古住宅の場合は築年数や耐震基準などの要件を満たすこと

一定の品質が確保された住宅が対象となります。

⑥住宅取得資金の一部または全部を住宅ローンで賄っていること

自己資金のみで購入した場合は対象となりません。

これらの条件は、住宅の種類や居住開始時期によって細かな違いがあるため、事前にしっかりと確認することが重要です。

住宅の種類と控除限度額・控除期間

住宅ローン控除の控除限度額と控除期間は、住宅の種類や契約・入居時期によって異なります。主な区分と内容は以下の通りです。

(2025年4月30日現在の情報に基づきます。最新の情報は必ず国税庁及び国土交通省のウェブサイト等でご確認ください。)

このように、省エネ性能の高い住宅ほど、控除限度額が優遇されています。

※2026年以降の入居に関しましては、現在のところ未定です。2025年12月中旬に公表される「税制改正大綱」により、定められる予定です。

住宅ローン控除を受けるための手続き

住宅ローン控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

会社員の方で、1年目は年末調整では控除を受けることができませんので注意が必要です。

2年目以降は、年末調整で控除を受けることができます。

1年目の確定申告に必要な書類(主なもの)

・確定申告書(A様式またはB様式)

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から送付されます)

・不動産売買契約書または工事請負契約書のコピー

・登記事項証明書または抄本

・住民票の写し

・源泉徴収票(給与所得者の場合)

・本人確認書類(マイナンバーカードなど)

これらの書類を揃えて、所轄の税務署に提出するか、e-Taxを利用してオンラインで申告を行います。

2年目以降の年末調整に必要な書類(主なもの)

・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

・住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から送付されます)

税務署から送付される「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記入し、住宅ローンの年末残高証明書とともに勤務先に提出することで、年末調整で控除を受けることができます。

気をつけるべきポイント

住宅ローン控除を適用するにあたっては、いくつかの注意点があります。

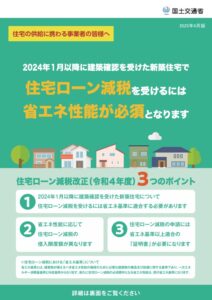

①適用条件の確認

常に最新の情報を確認し、自身が適用条件を満たしているかを確認する必要があります。例え新築住宅の購入であっても、場合によっては住宅ローン控除が適用されない場合があります。

出典:国土交通省|2024・2025年に新築住宅に入居を予定する方へ

②確定申告の期間

確定申告の期間は通常、翌年の2月中旬から3月中旬です。期限内に忘れずに申告を行う必要があります。

③必要書類の準備

確定申告には多くの書類が必要となります。早めに準備を始めることが大切です。

④共働き夫婦の場合

夫婦それぞれが住宅ローンを組んでいる場合、それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができます。ただし、それぞれの持ち分割合や借入金額に応じて控除額が計算されます。

⑤繰り上げ返済の影響

繰り上げ返済を行うと、年末のローン残高が減少し、翌年以降の控除額が少なくなる場合があります。ただし、総返済額を減らす効果があるため、長期的な視点で判断することが重要です。

⑥住み替えの場合

以前の住宅で住宅ローン控除を受けていた場合、新しい住宅で再度控除を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。

下記3つの特例を利用している場合には、住宅ローン控除を併用することはできませんので、ご注意ください。

(詳細はそれぞれリンク先の国税庁のページにてご確認下さい。)

⑦贈与税との関係

親などから住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額までは贈与税が非課税となる制度がありますが、住宅ローン控除との併用には注意が必要です。

資金の贈与を受けることによって住宅ローンの利用額が少なくなる場合には、住宅ローン残高が少なくなるので住宅ローン控除の控除額も少なくなります。

住宅ローンの利用額による金利負担額なども含め、多角的に検討するようにしましょう。

⑧住宅ローンの借り換え

住宅ローンを借り換えた場合でも、一定の条件を満たせば住宅ローン控除を引き続き受けることができます。ただし、借り換え後の借入期間が10年以上であることなどが条件となります。

まとめ

住宅ローン控除は、マイホーム購入者の経済的な負担を軽減してくれる非常に重要な制度です。

制度の内容をしっかりと理解し、適用条件や手続きをきちんと行うことで、大きな節税効果が期待できます。

今回のコラムでは、住宅ローン控除の基本的な仕組みから、適用条件、手続き、注意点までを解説しました。

マイホームの購入を検討されている方はもちろん、すでに住宅ローンを利用されている方も、今一度ご自身の状況を確認し、住宅ローン控除を賢く活用して、より快適な住まいづくりを実現してください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

皆様にとって、納得のいく住まい探しが実現することを願っております。

不動産に関する疑問や不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。